400-040-0988

在法律实务界常听人们说“先刑后民”,以至于众口铄金,“先刑后民”的概念被任意解读。持此观点的人们认为,只要案件部分事实涉及触犯某罪名,则对案件的定性便趋于刑事,按照刑事犯罪定性,就不用考虑其他法律关系了。这样的理解显然并不符合我国法体系所以建立的立法精神。

诚然,刑法的位阶高于民法或其他实体部门法,然而,其他实体部门法所以存在,也有其独立的地位和作用,存在其需要调整和规范特定的法律关系,显然该法律关系不可能归属于刑法来调整。因此正确的观点应是,对个案涉及的法律事实如庖丁解牛般逐个剥离,对触犯某罪名、符合该罪名构成要件的法律事实,严格根据罪刑法定原则予以适用;而对于该事实涉及的其他法律关系,重新检视其是否属于其他实体部门法调整范围,且往往该法律关系的构成要件要素与上述罪名的构成要件并不全部重叠或吻合。

故此,如果在刑法评价之外尚存其他法律关系,就应当适用该法对特定具体事实予以评价,否则将可能造成对刑事法律关系之外的其他法律关系遗漏适用,不利于实现立法者制定该法的初衷,不利于修复被不法行为破坏的法律关系,不利于对受损者的全面救济。比如在以下案例中,如果司法机关确以集资诈骗罪对保险公司业务员个人进行追究,然而显然其并没有退赃退赔的能力,对受害人因其犯罪行为遭受的损害将难以得到救济。然而从民法角度不难发现,由于李某2的行为符合民法上的职务外观构成要件,完全可以要求其用人单位—某保险公司承担用人者责任。保险公司对受害人承担赔偿责任后,可以向有过错的李某2追偿。

【基本情况】

2005 年下半年,40多个投资人在河北省邯郸市某人寿保险公司业务员李某1、李某2的介绍下,以协助当时任河北省某县保险公司经理的张某完成一些内部一年期业务为名进行投保,先付利息,到期付本金,也可续存。这项内部业务到 2020 年 1 月份一直正常运行。从 2020 年 2 月开始,疫情爆发期间,对投保人出现拒付情况,导致案发。

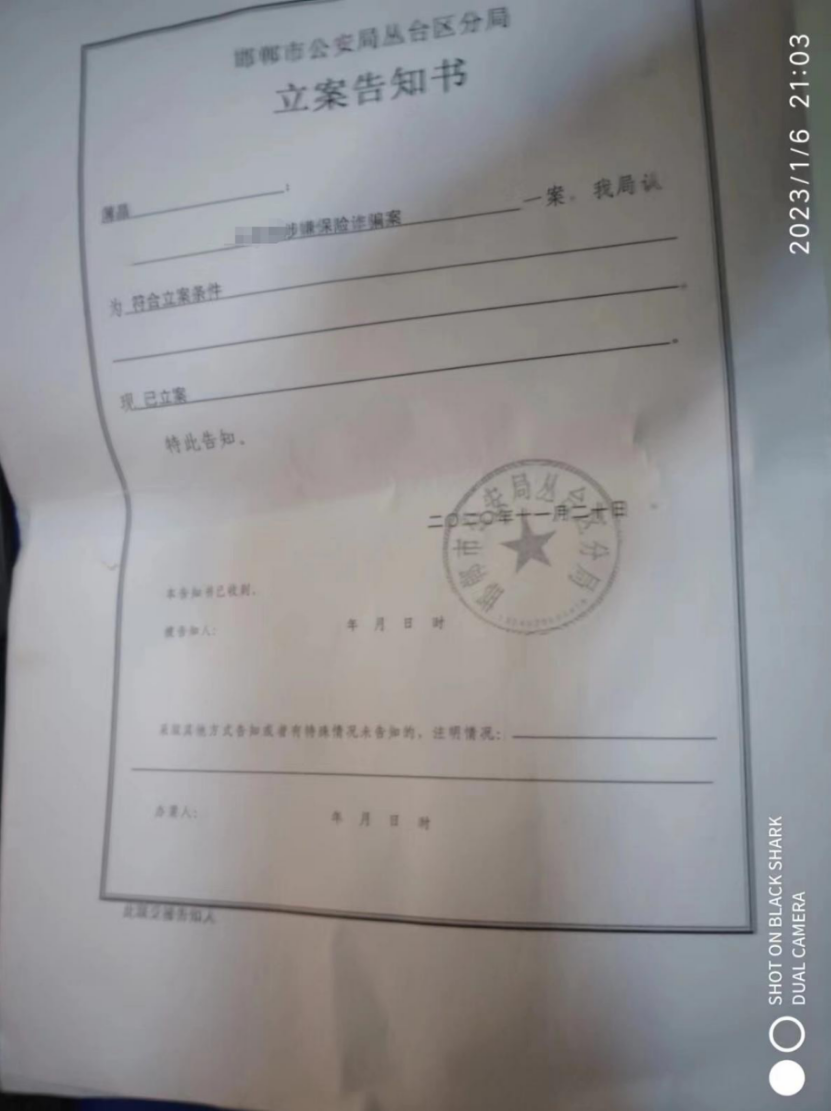

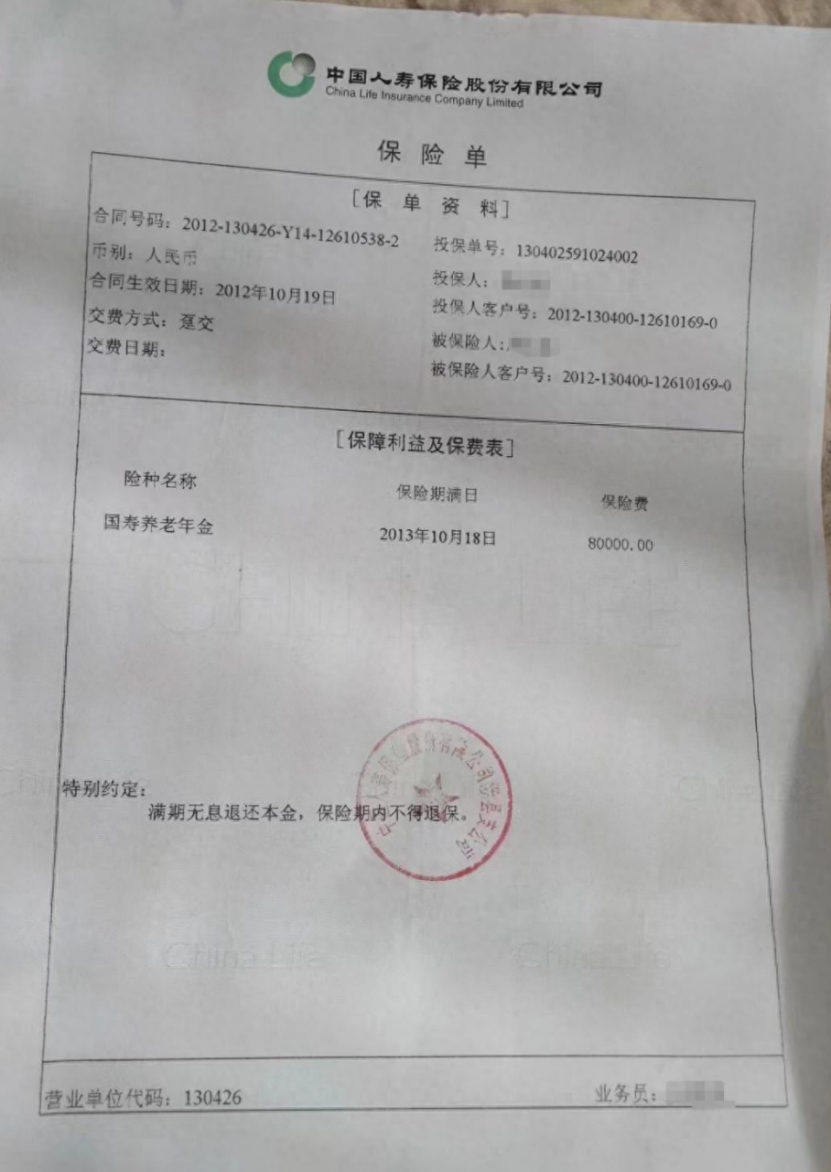

2020 年 5 月,李某2告诉投资人,客户的钱没在保险公司,而是在他个人手里,他给挪用了。且投资人的前的确没有直接支付给保险公司。保险公司于 2020 年 10 月 24 日向公安机关报案,李某2个人被公安机关以集资诈骗罪立案。但本案的蹊跷之处在于:一是投资人反映,帮助李某2推销保险产品的业务员手中有外观制作形式高度相同的两种“保单”;二是侦查机关的负责人在案件初查时期明确向报案受害人说本案确实存在真“保单”,之后又改口称本案中的证据材料中没有发现真“保单”。

那么,真假“保单”的秘密在哪里?围绕真假保单发生的争议,将使案件的走向发生何种变化?

投资人手中的“保单”

●法律规定:

《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第3条规定:“单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,以该单位的名义对外签订经济合同,将取得的财物部分或全部占为己有构成犯罪的,除依法追究行为人的刑事责任外,该单位对行为人因签订、履行该经济合同造成的后果,依法应当承担民事责任。”

第10条规定:“人民法院在审理经济纠纷案件中,发现与本案有牵连,但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料,应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处,经济纠纷案件继续审理。”这一司法解释明确了处理刑民交叉案件须区分同一法律关系和不同法律关系这两种情形。所谓同一法律关系,就是指竞合关系。在这种案件中,刑民难以两立:如果构成犯罪,则无需考虑民事法律关系;如果不构成犯罪,则对其可能成立民事法律关系进行涵射判断其规范构成。对于此类案件,应当采用先刑后民原则。所谓不同法律关系,是指牵连关系。是指在存在牵连关系的刑民交叉案件中,刑事犯罪与民事法律关系并行不悖,同时成立。对此,不能采用先刑后民原则,而是将刑事法律关系与民事法律关系进行剥离,分别处理。

一、 “工作人员”的定义

●《侵权责任法》第 34 条规定: “用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的,由用人单位承担侵权责任。”

《民法典》第 1191 条规定部分沿袭了上述《侵权责任法》第34条的规定:“用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的,由用人单位承担侵权责任。用人单位承担侵权责任后,可以向有故意或者重大过失的工作人员追偿。”

原《侵权责任法》第 34 条规定的适用范围,是从《劳动法》和《劳动合同法》中借鉴而来,但其内涵和外延更广,除个人、家庭、农村承包经营户等外,《民法典》总则编所规定的营利法人、非营利法人(事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构、宗教活动场所等捐助法人)、特别法人(机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人)以及不具有法人资格的非法人组织,统称用人单位,而不区分其与劳动者之间是否存在劳动关系。

《民法典》1191条所规定的用人单位的工作人员,应当包括但不限于劳动者,还当然地包括公务员、参照公务员进行管理的其他工作人员、事业单位实行聘任制的人员等;该工作人员不仅包括一般工作人员,还包括用人单位的法定代表人、负责人、公司董事、监事、经理、清算人等;不仅包括正式在编人员,也包括临时雇佣人员。

二、用人单位的责任构成与特点

(一)用人单位责任是无过错责任

用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的,由用人单位承担侵权责任,这种责任属于替代责任,即由非行为人对行为人的侵权行为承担责任。关于用人单位责任的归责原则,用人单位责任属于无过错责任。对工作人员因执行工作任务致人损害的,用人单位本身虽无任何过失,仍应负赔偿责任,用人单位不得主张尽到选任、用人的相当注意义务而免责。本条规定的用人单位责任属于无过错责任,其目的是适用无过错责任原则,有利于减少或避免用人单位侵权行为的发生,促进用人单位提高技术及管理水平,最终促进社会生产力的发展;有利于切实保护受害人的合法权益,使受害人的损害赔偿请求权更容易实现,受到损害的权利能及时得到救济。

(二)用人单位责任以工作人员执行职务的行为构成侵权为前提

用人单位承担侵权责任有两个前提:一是侵权行为必须是工作人员执行工作任务的行为。只有在执行工作任务过程中造成损害的,才是职务侵权行为,用人单位才有必要为其造成的损害负责。法定代表人、负责人及其他工作人员虽造成他人损害,但该损害行为不是执行职务的行为,则用人单位不承担侵权责任,应由行为人自己承担责任。二是工作人员执行职务的行为构成侵权。工作人员在执行工作任务时造成他人损害的,只有该行为构成侵权行为,用人单位才承担侵权责任。比如,在一般侵权场合,工作人员执行职务的行为需同时满足行为的违法性、过错、因果关系和损害后果四个要件,才成立侵权法律关系,此时用人单位才需承担侵权责任,若工作人员执行职务致人损害是出于紧急避险等原因所致而不成立侵权责任,则用人单位无须承担侵权责任。

(三)用人单位责任是单独责任

在比较法上,雇主责任存在着单独责任和连带责任两种立法例。《民法典》1191条规定区分了受害人与侵权人的外部求偿关系,与用人单位和工作人员的内部追偿关系。在外部求偿关系中,用人单位的工作人员因工作对他人实施侵权行为,仅以用人单位为唯一的侵权责任主体,未将行为人作为侵权责任主体,即用人单位责任是单独责任,其理论依据在于只要用人单位的法定代表人或工作人员在经营活动范围内的一切行为,都应视为用人单位实施的行为,而不是他们个人的行为,因此产生的责任也应当由作为雇主的用人单位承担,而不是他们个人负担。

即在行为人与其所属单位或组织之间,从第三人的角度观察,行为人的人格已经为单位或组织等使用人的人格所吸收,其独立性不复存在,不再是独立的主体,进而执行使用人职务之际,该行为并不具有独立的意思,无论是法律行为、事实行为或侵权行为,逻辑上均为使用人的行为,行为人当然也就不能享有权利、负担义务、承担责任。但在用人单位和工作人员的内部关系中,本条新增规定用人单位承担侵权责任后,可以向有故意或者重大过失的工作人员追偿。

(四)用人单位承担侵权责任后享有追偿权

用人单位承担侵权责任后能否向工作人员追偿,原《侵权责任法》第 34条没有作出规定,本次编纂《民法典》侵权责任编,增加了用人单位追偿权的规定,即用人单位承担侵权责任后,可以向有故意或者重大过失的工作人员追偿。一是虽然《侵权责任法》第 34 条没有规定用人单位的追偿权,但立法机关认为这不影响用人单位依照法律规定,或者根据双方约定来行使追偿权,如果用人单位和工作人员对能否追偿、追偿多少有争议的,可以向人民法院提起诉讼,由人民法院根据具体情况公平解决。

本条增加规定用人单位的追偿权,使这一问题得以明确,避免争议。二是用人单位只能向因故意或者重大过失造成损害的工作人员追偿,这体现了内部求偿关系中的过错原则,如果工作人员对损害的发生不存在故意或者重大过失,仅是一般或轻微过失,或者没有过错,即便工作人员致人损害的行为成立侵权行为,用人单位承担责任后也不能向轻微过失或者无过失的工作人员追偿。对用人单位追偿权作出此种限制,是为了达到保障劳动者权益与兼顾公平的平衡。三是追偿权作为一种权利,用人单位既可以行使,也可以放弃。

三、“执行工作任务”的理解

“因执行工作任务对他人造成损害”,是用人单位承担替代责任的前提条件和核心要素,如何理解“因执行工作任务”也就成为正确理解和适用本条的关键。执行职务的范围,应理解为不仅限于直接与用人单位目的有关的行为,此外还包括间接与目的实现有关的行为,以及在一般客观上得视为用人单位目的范围内的行为。判断是否执行职务的标准是:(1)是否以=用人单位名义;(2)是否在外观上须足以被认为属于执行职务;(3)是否依社会共同经验足以认为与用人单位职务有相当关联。

●学术案例:

1、保姆乙为甲的家庭提供劳务,甲乙都是自然人身份形成劳务关系。

①乙在为甲家庭买菜中骑车撞伤行人,由甲承担无过错替代责任,乙不承担对外责任,即使故意、重大过失,也不对外承担连带责任;甲有权向故意和重大过失的乙追偿。

②同上前提,乙在买菜路上摔倒遭受损害,适用过错责任,甲无过错的,甲对损害不承担责任;甲有过错的,甲承担与过错相应责任。

(引申:同上前提,乙在买菜路上被丙撞伤,第三人丙负全责。乙可要求丙承担侵权损害赔偿责任,如甲无过错,不承担责任;如甲有过错,甲丙不真正连带责任。受害人可请求甲/丙承担全部损害赔偿责任。有过错的第三人丙承担最终责任,甲可向丙追偿。)

2、A 公司工作人员赵某不顾劝阻,违章操作吊车,导致路人李某受伤。这种情形下,赵某不听劝的违章行为可认定其存在重大过失的主观过错。A 公司在向李某赔偿后,可向赵某追偿(至于追偿的范围与幅度,应综合考虑实际损失、双方过错、控制力、经济能力、规章制度等因素进行裁量)。

3、A 公司安排赵某安装空调,安装过程中,零件不甚脱落,将李某砸伤;李某可诉请 A 公司进行赔偿。

4、A 公司安排驾驶员驾车送赵某去外地出差,因驾驶员突发疾病,赵某自驾车辆撞伤李某;李某可诉请 A 公司进行赔偿。

5、A 银行工作人员赵某于工作时间在 A 银行营业厅,向李某推销非吸金融产品,造成李某损失;李某可诉请 A 公司进行赔偿。

6、A 公司销售人员赵某为推销产品,擅自在其自媒体宣称该产品已获知名演员李某代言;李某可诉请 A 公司进行赔偿。

●实务判例:

崔某与邵某、小度公司交通事故责任纠纷案

①基本案情: 2016年 6月 7日 16时 00分许,原告崔某骑自行车沿松花江路由东向西行驶,在送餐过程中的邵某驾驶电动自行车超越原告时与原告发生碰撞。事发时邵某穿着小度外卖送餐服饰。经上海市公安局杨浦分局交警支队认定,邵某负事故全部责任。

②裁判结果: 法院生效裁判认为,本案的争议焦点为小度公司是否属于本起事故的赔偿责任主体。依据在案事实,第一,小度公司主张与北京新驰供应链管理有限公司签订了《合作协议》,后者又与上海趣活网络科技有限公司签订了《合作协议》,故邵某应属上海趣活网络科技有限公司的员工,但并未提供劳动合同等相关证据加以佐证,故难以认定邵某事发时系为上海趣活网络科技有限公司提供服务;

第二,“小度外卖”系小度公司推出的网络交易服务平台。依照小度公司与案外人北京新驰供应链管理有限公司签订的《合作协议》,小度物流人员具有统一的对外形象,邵某事发时身穿小度外卖的服装、配备印有“小度外卖”字样的送餐箱,正从事外卖相关活动。因此,邵某已经具备为“小度外卖”即小度公司服务的外观表征。有基于此,崔某某依据外观表征,足以认为邵某系小度公司的员工,而小度公司则并未举证证明邵某系为他人提供劳动或者劳务,故应当承担相应责任。最终,本案判决小度公司是本起事故的责任赔偿主体,依法承担相应的赔偿责任。

【结语】本案中,原以为仅是普通的保险理财活动,却将40多个投资人陷入维权的旋涡中四顾迷茫,损失总金额达700多万元。自2020年案发至今挽损无望。究竟是继续等待刑事程序,寄希望于保险公司职员个人有能力退赃退赔、还是主动发起民事诉讼程序向赔偿能力的保险公司主张赔偿?40多个投资人陷入两难境地,内部意见不能统一。其实,本案的处理,应当从刑事和民事两个维度,结合诉讼法和实体法的综合运用,确定诉讼策略,规范证据体系,扎扎实实地推进诉讼进程。唯有此,才能步步为营,因变施策,最终取得理想的效果。由此可见,法律只是工具,其所能实现的作用和效果完全取决于运用者。【本文仅用于学术交流,与具体案件无关;转载请说明,侵权必究】